No es la primera vez que hago caso de los Kindle Flash que, casi a diario, publica Javi de Ríos en sus redes sociales. Así, a bote pronto, recuerdo un encantador marciano con fino sentido del humor, pero seguro que ha habido alguna más.

No es la primera vez que hago caso de los Kindle Flash que, casi a diario, publica Javi de Ríos en sus redes sociales. Así, a bote pronto, recuerdo un encantador marciano con fino sentido del humor, pero seguro que ha habido alguna más.

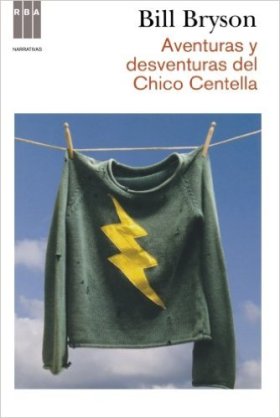

No será la última, desde luego, porque con estas Aventuras y desventuras del Chico Centella -menos de dos eurillos el pasado 12 de septiembre, casi siete en el momento de escribir estas líneas- lo he pasado como un enano. De cincuenta y cuatro, pero enano en el fondo que lo era en mi Zaragoza de los años setenta. Como lo era Bill Bryson en los años cincuenta pero en los USA, en una ciudad no demasiado grande como era Des Moines (Iowa).

¿Novela? ¿Memorias? ¿Ensayo? ¿Divulgación, como lo clasifica Amazon? Pues un poco de todo ello, tal vez lo más adecuado sería calificarlo de memorias noveladas en las que no se sabe muy bien dónde acaban los recuerdos fieles a la realidad y dónde comienza la imaginación del autor, dotado de una ingenuidad, ironía y mala baba a partes iguales que hacen de su lectura una auténtica delicia en la que es imposible retener una sonrisa permanente y muy difícil no soltar una rotunda carcajada bastante a menudo. Pongamos, a modo de ejemplo, unos cuantos fragmentos:

«Muy de vez en cuando, su despiste (habla el autor de su madre) alcanzaba cotas bastante más preocupantes, sobre todo cuando iba con el tiempo justo. Recuerdo las prisas y el desbarajuste de una mañana en concreto, cuando yo era todavía bastante pequeño -lo suficientemente pequeño, en cualquier caso, para ser muy confiado y completamente bobo-, en la que me dio los pantaloncitos Capri de mi hermana para que me los llevara puestos al colegio. Eran de un color verde lima brillante, muy ajustados y tenían dos rajas a la altura del dobladillo. Apenas me llegaban a media pantorrilla. Cuando me vi en el espejo del salón me quedé parado, incrédulo. Parecía Barbara Stanwyck en Perdición«.

«Las películas de la década de 1950 eran de una calidad incomparable. El cerebro que no quería morir, La masa devoradora, El hombre del planeta X, La tierra contra los platillos voladores, Zombies de la estratosfera, El asombroso hombre creciente, La invasión de los ladrones de cuerpos y El increíble hombre menguante son solo algunos de los inspirados títulos de aquella década de imaginación sin freno. Mi madre y yo, sin embargo, nunca íbamos a ver aquellas películas. En vez de eso veíamos melodramas, protagonizados por lo general por miembros de la gama media-baja del star system: Richard Conte, Lizabeth Scott, Lana Turner, Dan Duryea o Jeff Chabdler. Nunca llegue a entender cuál era el atractivo de aquellas películas. Lo único que hacían era hablar, hablar y seguir hablando en ese tono entre tristón y cargado de reproche que utilizaba la gente en las películas de los años cincuenta. Los personajes casi siempre se ponían de medio lado para hablar, con lo que parecía que se dirigían a una estantería o una lámpara, y no a la persona que tenían a su lado».

«Buddy fue mi mejor amigo durante aquella primera época de mi vida. Estábamos extremadamente unidos. Es la única persona cuyo ano he contemplado atentamente (el único que he mirado, punto) solo para saber qué aspecto tenía uno (rojizo, prieto y ligeramente fruncido, según recuerdo con una claridad algo preocupante).»

«Fueses adonde fueses, había siempre seiscientos niños, excepto allí donde confluían dos o más barrios (el campo, por ejemplo), y entonces había que contarlos por millares. Recuerdo que una vez participé en un partido de hockey sobre hielo en el lago de Greenwood Park con otros cuatro mil niños, cada uno armado con su palo, y que duró al menos tres cuartos de hora antes de que nos diésemos cuenta de que no teníamos disco.»

Sustituyamos disco de hockey por pelota de fútbol y lago helado por descampado de barrio y comprobaremos que, aunque pueda parecerlo, los niños norteamericanos de los cincuenta no eran tan diferentes de los españoles de los setenta, que veinte años no es nada.

El libro -dejémoslo así- no oculta el deseo de Bryson de hacer una crítica simpática al desaforado consumismo norteamericano posterior a la II Guerra Mundial visto con los ojos de un niño, cabroncete pero niño al fin y al cabo. Como la mayoría de nosotros, por otra parte. Y otra crítica -ésta mucho más seria, tal vez la única concesión a la «solemnidad» de todo el libro- a episodios tan vergonzosos como la caza de brujas propiciada por el desquiciado anticomunismo norteamericano encarnado en la figura del senador McCarthy y las políticas político-empresariales llevadas a cabo por gobierno y grandes compañías -la United Fruit Company, por ejemplo- para quitar y poner gobiernos en países como Guatemala, pasando por encima de derechos fundamentales de sus ciudadanos y acabando con la vida de miles de ellos.

Una gran novela, ensayo o libro de memorias con el que disfrutar y desengrasar el cerebro de tanta lectura criminal.